字號: 大 中 小

在白茫茫的松花江冰面上,隨著整齊劃一的采冰號子響起,一镩子重重砸向冰凍的江面,飛濺起冰花無數。采冰人開始了一年一度的采冰作業,當冰面上裂開一道道縫隙,第一塊晶瑩剔透的頭冰從松花江水面滑出,傳承龍江民俗文化的古老采冰記憶也在采冰過程中閃現。

哈爾濱日報記者 陳楠攝

在各大短視頻網站上,《冰雪奇緣》完美詮釋哈爾濱采冰節的視頻火爆全網,許多網友評價,哈爾濱《采冰號子》替換《采冰人之歌》,今年冬天一定要去哈爾濱看冰賞雪。同樣火遍全網的,還有東北漢子跳的《采冰舞》和童聲合唱的《采冰謠》,由采冰民俗而來的采冰節在新時代煥發歷久彌新的勃勃生機。

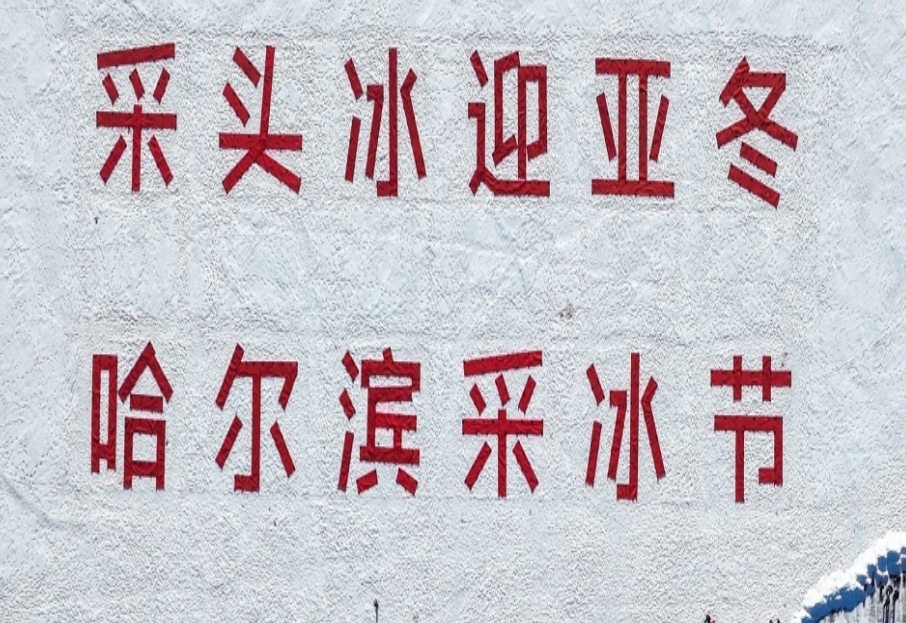

12月7日,第四屆哈爾濱采冰節如期而至。在松花江西岸,采冰漢子們在震天的鼓聲中,迎風走向采冰區,將采下的第一塊頭冰用紅布包裹送到舞臺中央。祈福詞、出征酒、采頭冰、系鴻運......這一系列充滿民俗文化的儀式讓在場的年輕朋友驚嘆不已。

中國民協冰雪文化專業委員會主任李曉雨教授說,中國古代采冰用冰的歷史悠久,中國是世界上最早掌握制冰技術的國家,而且成規模和體系,基本分為官用、商用、家用。采冰文化一直根植在我們的民俗文化中,尤其是金上京時期將冰雪文化民俗發揮到極致,創造了豐富多彩的民俗文化活動。采冰活動創新性地發展為采冰節是文化傳承,也是未來經濟文化發展的潛在動力。

冬獵圖

3000年來采冰智慧多,哈爾濱人采冰始于金代

宋朝楊萬里在《稚子弄冰》中寫道:“稚子金盆脫曉冰,彩絲穿取當銀鉦。敲成玉罄穿林響,忽做玻璃碎地聲。”這首詩惟妙惟肖地寫出了古代兒童玩冰嬉戲的場景。實際上,早在3000多年前,智慧的中國人就已經開始采冰、存冰以及制作冰飲品。

通過對冰雪文化的梳理,李曉雨發現中國最早采冰活動始于夏商周時期,距今已有3800多年的歷史。《詩經?七月》中有“二之日鑿冰沖沖,三之日納于凌陰”的詩句,描述的就是當時的藏冰習俗。在《周禮·天官·凌人》中記載:“凌人,掌冰。正歲,有十二月,令斬冰。”其中,凌人其實就是制冰負責人,掌冰政,管理制冰相關工作的官員,專門負責管理冰窖的人叫冰長。而儲藏冰塊的冰窖又叫做“凌陰”。 那時候的人大概在陰歷十二月開始采冰,跟我們大雪節氣采冰時間相近。古代采冰,主要是儲存起來留作第二年夏天使用,使用的場合十分廣泛,主要是飲酒、祭祀、室內降溫等消暑之用。冰鑒,也就是古代冰箱,是室內盛放冰塊的主要用具。除此之外,為了防止尸體腐爛,也會使用一部分冰塊。“從這些歷史資料可以看出,中國人從很早的時候就開始利用冰來為我們服務。“李曉雨說,當時采冰的主要地區主要集中在中原地區,今河南、陜西一帶。當時中原地區處于小冰河期,冬季寒冷漫長,給人們采冰、制冰提供了天然的環境。

黑龍江省社會科學院金源文化研究中心特聘研究員、省阿勒楚喀民間文學非遺傳承人郭閻梅說,中國是世界上最早掌握制冰技術的國家。在早期的中國,由于采冰技術不完善,制冰量十分有限,僅供王公貴族使用。因此,如果府中有冰窖,便是身份和地位的象征。中國歷代王朝都有“頒冰”的隆重典禮,即在夏日到來的時候,將上好的冰塊賜給朝中重臣。唐朝時,著名大詩人杜甫曾在詩中寫道“敢望宮恩玉井冰”,側面反映出當年皇家賜冰的習俗。

近代采冰

宋代以后隨著存冰技術進步,冰塊產量大增。最早被發現的冰庫是1976-1977年間在陜西鳳翔發現的春秋凌陰遺址,可藏冰190立方米。此外,河南、河北等地都曾經發現過戰國時期的冰井。《大清會典》記載,北京城共設冰窖18座,藏冰20.57萬塊,每塊冰的大小為1.5立方尺,重約80公斤。實際上,在宋代的時候,不僅皇家貴族用冰,民間大戶人家也有存冰的習慣,在冬季還有賞冰玩雪的娛樂活動。

哈爾濱冰雪文化可追溯到金代。《金史·卷五》本紀第五海陵載:“三年(1151年)正月癸酉朔,宋、夏、高麗遣使來賀……癸未,立春,觀擊土牛。丁亥,初造燈山于宮中。”早在金代第四個皇帝海陵王完顏亮就在公元1151年正月十五舉行第一次冰燈游會。這是哈爾濱冰雪文化的根。

清代冰庫

800年前阿城即出現“冰燈游園會”,“金上京”滾頭冰習俗歡樂多

在哈爾濱松花江采冰節上,童聲合唱的《采冰謠》中唱到“取頭冰,祛百病”,其實就沿襲了女真先民滾冰的習俗。阿城區非遺學會會長、金史學者王永年說,女真先民有滾冰習俗,就是在臘月過年前,人們在冰上打滾,去除一年里的灰塵、不愉快和煩惱。

生活在黑龍江的赫哲族等少數民族很早就利用冰塊儲存食物。《竹書紀年》中記載了生活在北方的肅慎族人在冬季如何生活,如何漁獵,如何用冰等情況。在阿城金上京博物館還有當年遺存的相關文物作證。“當年在阿什河和松花江流域,采冰活動的規模很大。”王永年說:“規模最大的一次要數完顏亮弒殺金熙宗當政后舉辦的冰燈游園會。金天德元年(1149年)正月十五,完顏亮在金上京城內舉行了冰燈游園會。之所以舉辦這次活動,與完顏亮這個人的性格有很大關系。”王永年說,完顏亮性格大氣豪放,眼界寬,藝術氣質佳,而且是當時北方詩詞的代表人物。他想用冰燈游園會這種形式彰顯他的功勛。在游園會上,不僅有冰雕,雪雕,還有打冰尜、劃冰車等各種冰雪娛樂活動。所有冰景的采冰都來源于城外500米的阿什河,當時叫按出虎水(女真語金水河之意)。當時,阿什河也不像如今這么窄,據說最寬處有10華里,因此冬季有大量冰可以使用。而且河水中魚類豐富,據史料記載,當年冬捕的時候,曾捕撈出超千斤的大魚。”

郭閻梅說,金代把冰雪資源優勢更多的應用到軍事戰爭中。金代很多重要戰役都是在農歷正月進行的,冬季河水結冰,有利于渡河,還有滑冰滑雪工具可以幫助他們快速行軍,因此他們憑借優勢取得了多場以少勝多的重要戰役。明朝時期,冰雪運動在北方少數民族地區已經普遍開展。據金梁所輯《滿洲老檔秘錄》記載:公元1625年(明熹宗天啟五年)正月初二,東北建州女真族首領努爾哈赤在渾河冰上親自主持了跑冰鞋的比賽。這天清早,宮內福晉、妃嬪、朝廷貝勒及夫人們,穿著皇上賜的朝衣,戴上皮肩領和狐皮大帽,簇擁著努爾哈赤來到渾河冰場,觀賞冰上競技。第一個項目是冰球,然后又進行了花樣滑冰表演。當時,冠軍獲賞銀二十兩,亞軍十兩,這是中國有文獻記載的第一次冰上運動會,也是冰嬉運動的真正開端。

冰嬉運動圖

郭閻梅說,在清代的民間還流行著“轱轆冰”的習俗,每當正月十六晚上,婦女們會三五成群,手執燈籠,嬉笑著來到曠野,橫臥于冰雪之上,左右翻轉滾動,口里不住地誦唱道:“轱轆冰轱轆冰,腰不痛腿不疼”,“轱轆轱轆冰,身上輕一輕。”接著,在冰上戲鬧取樂,俗稱為“脫晦氣”。當時的冰上運動更加豐富多彩,有打冰尜、滑冰車、溜冰等等。

《冰嬉圖》

千年采冰孕育出博大精深的采冰飲食文化,冰雪無不彰顯高雅的精神生活

芒果草莓冰沙、茉莉初雪奶茶、荔枝玫瑰牛乳奶茶……如今各種冰鎮飲料層出不窮,但從根本上說就是奶+茶+水果+冰的組成,而這種形式的飲品其實是我們老祖宗早就玩膩了的。

我們的祖先冬天采冰不僅能夏天降溫,還能飲用。郭閻梅說,早在春秋時期,屈原的詩詞中已經出現冰鎮米酒的描述。冰水、冰棍等消暑飲品也出現了。宋代冷飲更加琳瑯滿目,北宋有了冷飲店。《東京夢華錄》記載的解暑冷食品有“冰雪冷元子”“水晶皂兒”“沙糖綠豆”“黃冷團子”“冰雪涼水荔枝膏”等等。元代蒙古王公貴族開始享用“奶冰”。

明清時期盛夏時節有很多小販挑著擔子沿街售賣冰鎮“涼水”。“涼水”有的還加入了楊梅、桃子,俗稱“冰楊梅”“冰桃子”。當時還有一種“冰碗”。

清代運冰

“早在唐代已經出現以冰為商品進行商貿活動的冰商。到了宋代,民間冰雪經營業十分發達。“郭閻梅說,江南的許多城市,每年都要從北方大量地“買冰”儲藏。“金到元時期,冰酪飲品開始出現,在冰中加入蜂蜜、珍珠粉、牛奶等,與如今調制的仙草燒等各式飲品很相近了。“郭閻梅說,當時街頭小販在冰水中加入各種水果沿街售賣,與如今的水果撈也極為相似。

宋朝生活富足,精神生活也比較高雅。在《夢粱錄》中記載,當時人們把天降瑞雪視為吉兆,大戶人家每逢下雪就要擺宴席慶祝并吟詩作對。他們會“塑雪獅”“裝雪山”,就是用雪雕獅子,把雪堆成山的樣子。后來,這個習俗一直延續到清朝。古人人們還會用“臘雪煎茶”,就是用臘梅上的雪化成水來煮茶,跟我們現在”圍爐煮茶“異曲同工。

一張老照片揭開的哈爾濱現代采冰進化圖,從赫哲族到俄國人讓冰城采冰文化兼容并蓄

李曉雨在查找資料過程中,發現了一張拍攝于1901年中央大街的一張老照片。照片中是一些俄國人在中央大街上用冰塊雕刻的十字架、圣經和教堂,圣經上還雕刻著俄文。那時的中央大街附近,還沒有教堂和鱗次櫛比的洋房。盡管過去了一百多年,但從照片上依然能夠清晰地看到他們使用的冰塊非常清澈透明,據專家推測制作冰雕的冰塊應該就是從松花江上取的流水冰。

“哈爾濱現代的采冰活動,從兆麟公園第一屆冰燈游園會開始變得更具有規模性。”李曉雨說,古代采冰、制冰基本拘泥于皇家御用,老百姓很少能使用到。隨著技術的不斷進步,人們生活的不斷改善,采冰、制冰才廣泛應用于民間,成為人們喜聞樂見的節日。只有當一項活動與老百姓生活息息相關,才能發展成為一種節日活動。這也是為什么我們國家用冰、制冰的歷史很長,但采冰相關的節慶活動直到近代才有的原因。

我省歷來重視冰雪活動,采冰節活動正是在這種良好的氛圍中發展壯大起來的。如果從俄國人在中央大街上制作冰雕開始算起,冰雕在哈爾濱的歷史至少有百年以上。“冰雪文化和冰雪旅游不是一個自然現象,是人對抗極端惡劣的自然環境的一種人文現象。隨著技術進步,生活條件提高,冰雪成為生活娛樂不可或缺的一部分。冰雪成為景觀,是社會的進步和文化的創新,由此也為采冰活動演變成采冰節提供了物質和群眾基礎。”李曉雨說,從歷史上說,我們的采冰節有悠久的歷史傳承;從節慶角度看,有廣泛的群眾基礎;由此,采冰節誕生也成為自然而然的事。

采冰節上采頭冰,經過哈爾濱人的巧思妙手將呈現盛世冰景盛宴

12月7日,農歷大雪節氣,在冬日暖陽的照耀下,松花江西岸一掃往日的寂靜,此刻沉浸在喜慶的節日氣氛中。10時08分,第四屆哈爾濱采冰節開幕式正式開始。伴隨著獵獵招展的迎風旗、氣動山河的震天鼓,“冰把頭”登場宣讀祈福詞,身著傳統服飾的采冰漢子齊飲出征酒。采冰活動正式開始,幾十名采冰漢子,合力采出象征著幸運與福氣的松花江第一冰。 采冰漢子在《采冰舞》里唱到:“一镩砸它個冰花飛啊,二镩砸它個龍出水呀,三镩砸出個風雨順呀,四镩砸出個好運來呀,五镩求它個福臨門呀,六镩求它個吉星照呀,七镩求它個人長久呀,八镩砸出個路路順呀,九镩求它個國平安呀。“每一镩,每一鑿,都敲出了東北人對冰雪的熱愛之情。

據冰雪大世界組委會介紹,從7日起到開園前,每天將從松花江冰上取6000立方米冰塊,源源不斷地輸送到冰雪大世界。無論從用冰數量還是園區規模,今年都將是歷年最多最大的一年。這些來自松花江上的自然冰將被用于建造14條超級冰滑梯,43米高的“冰雪之冠”主塔,采用3D復合冰技術打造的”天空之舞“等超級冰雪建筑中。從松花江上一塊普通的冰塊,到美輪美奐的冰雪建筑,通過哈爾濱人的巧思妙手,完成了它的神奇蛻變。

傳承與創新,讓古老的采冰文化演進出豐富的時代精神內核

王永年在冰窖中取冰

看過今年火遍網絡的《采冰舞》,王永年認為,舞蹈應該來源于薩滿文化,因為他們往往通過舞蹈的形式表達天人合一、人與自然和諧相處的思想。“歷史上,女真人崇拜自然、尊重自然,他們從不多吃多取,與自然和諧相處,他們認為動物是他們的老師,人類要向動物學習,向自然學習。王永年說,“當年女真人生活的時代,自然環境極為惡劣,東北冬季最低氣溫可達-40℃到-54℃,史料上常常用‘苦寒’來形容。就是在這么寒冷的環境下,女真人用采冰、戲雪的形式來充實漫長的冬季日常生活和民俗生活,他們制作的冰雪作品也主要以龍、魚等形象作為造型,表達了對美好生活的向往。采冰文化其精神內核是尊重自然、適應自然、樂觀向上的品質。我們在采冰節的活動中融入傳統文化,這樣能讓年輕人在參與中了解歷史,走進歷史。”

“從古代廣義的采冰,到現代為了制作冰雕的狹義采冰,采冰民俗文化一直延續至今,我們要讓采冰民俗文化在新時代煥發新的生機。”李曉雨說,習近平總書記說“中國式現代化,深深植根于中華優秀傳統文化”,采冰、制冰的民俗文化不但沒有隨著時間長河消失,而是發展越來越好,更印證了“冰天雪地也是金山銀山”的論斷,我們冰雪文化要在新時代不斷創新,通過創新轉化為新的優秀民族文化品類。

郭閻梅在采冰節上

“接下來,我們要進一步歸納整理采冰相關的歷史資料,形成有理論依據支撐的民俗文化。”郭閻梅說,同時也可以將歷史文化與互聯網等要素結合,打造時下年輕人能夠接受的活動和項目,比如我們可以把我們傳統的冬捕、冰戲等活動融入冰上娛樂活動,讓冰上樂園更具歷史文化屬性。